Allgemeine Betrachtungen

Beide Tierarten gelten seit Jahrhunderten als Wild, gehören also zu den jagdbaren Arten. Sie waren ehemals flächendeckend in Deutschland verbreitet, was heute nur noch für Rehe gilt. Sie sind, neben den Arten mit geringeren Abundanzen (Damhirsch (Dama dama) und Mufflon (Ovis musimon), die letzten großen Pflanzenfresser in Deutschland. Wisent (Bos bonasus) und Elch (Alces alces) können hier wegen extrem geringer Vorkommenszahlen außer Betracht bleiben.

Rothirsch und Reh sind von Natur aus keine Dauerbewohner von Wäldern, wie es fälschlicherweise immer wieder in der Öffentlichkeit und auch von „Fachleuten“ dargestellt wird. Beide Arten sind nicht an spezielle Habitate bzw. Biotope gebunden. Ihr Lebensraum sind Offenlandschaften, Flussauen (soweit noch nicht verbaut), lichte Waldgebiete, Heideflächen, Truppenübungsplätze und Flachwassergebiete mit Schilfbeständen in Niederungen sowie oberhalb der Waldgrenze in Hochgebirgen.

Dass Rothirsche heute nur noch in vom Menschen ausgewählten und festgelegten Gebieten leben dürfen, sog. Einstandsgebieten in waldreichen Regionen, obwohl sie zu den wandernden Tierarten der deutschen Fauna gehören, wird in der naturentfremdeten Gesellschaft kaum diskutiert. Spätestens seit 1990, als in Mitteleuropa die Grenzzäune abgebaut worden sind und die „ungehinderte Wanderung“ des noch einzigen Großherbivoren hätte einsetzen können, war die Stunde der künftigen Jagdpolitik mit neuen Aufgaben und Zielstellungen gekommen. Diese Chance blieb nahezu ungenutzt.

Da Rothirsche und Rehe an Offenlandstandorte angepasst sind, können sie dort bei der Landschaftspflege (Offenhalten von Waldwiesen) bewusst eingesetzt werden (vgl. PETRAK 1992, 1999). Das gelingt allerdings nur, wenn auf solchen Freiflächen Jagdruhe herrscht. Bemerkenswert sind die Beobachtungen von REICHHOLF (2023) über die Sichtbarkeit von Rehen im Jahres- und Tagesverlauf.

Rothirsche und Rehe beeinflussen die Vegetation ihres jeweiligen Habitats. Das Schälen von Baumrinde durch Rothirsche und die Aufnahme von Knospen, Zweigen und Baumkeimlingen durch beide Arten bereitet der Forstwirtschaft Probleme, die seit Jahren zu einem sog. „Wald-Wild-Konflikt“ hochstilisiert werden. Rothirsch und Reh gehören jedoch wie auch die Waldvegetation zu einem natürlichen Waldökosystem mit allen seinen Funktionen. Man sollte im Zusammenhang mit diesem angeblichen Konflikt von Wild und Wald angemessen berücksichtigen, dass Hirsch und Reh durch menschliche Einflüsse (Jagd, Freizeitaktivitäten im Wald) in eine ihrer Art nicht angepasste Lebenssituation gezwungen werden. Diese Einflussfaktoren gilt es so zu modifizieren, dass natürliches Verhalten des Wildes nicht zu übermäßigen „Wildschäden“ führt.

Forstwirtschaft und Waldbesitzer haben mit ihrer Auffassung „Wald vor Wild“ extremen Einfluss auf die Jagdausübung genommen. Verlängerung der Jagdzeiten, Liberalisierung von Abschusskriterien, Mindestabschuss, Wegfall von Abschussplänen sind wichtige Stichworte. In Brandenburg und Rheinland-Pfalz wird gerade vom Gesetzgeber – die jeweiligen Minister bzw. Ministerin gehören beide der gleichen Partei an – der Versuch unternommen, dass seit Jahrzehnten in Deutschland im Großen und Ganzen bewährte Reviersystem durch Rückkehr zum Zustand kurz nach der 1848er Revolution abzuschaffen. Neue Jagdgesetze sollen dem Ziel des Aufbaus klimastabiler Wälder dienen. Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es den derzeitigen Einfluss des Wildes auf die Waldvegetation durch klügere Jagdstrategien im Rahmen zu halten, damit Naturverjüngung flächendeckend ohne Schutzzäune aufwachsen kann. Unüberlegte Radikalkuren werden da nicht helfen.

Versuche von Lösungen

Die Regulierung der beiden Wildarten wird schon seit Jahrzehnten durch solche jagdlichen Maßnahmen versucht, die auf immer höhere Abschusszahlen hinauslaufen. Das hat bisher nicht überall zu einem befriedigenden Ergebnis geführt, obwohl die Abschusszahlen beider Wildarten auf hohem Niveau liegen (siehe Jahresjagdstrecken Bundesrepublik Deutschland). Ohne klügere Jagdstrategien gelingt es anscheinend nicht, trotzt hoher Abschusszahlen Bestände zu reduzieren. Bemerkenswert ist hier eine Passage aus dem Landesjagdbericht Brandenburg von 2019. Dort heißt es auf S. 27 im Kapitel Rehwild: „Gleichzeitig ist der Verbissdruck in der Verwaltungsjagd seit Jahren im Sinken begriffen, sodass nunmehr die Waldverjüngung grundsätzlich ohne Schutzmaßnahmen aufwachsen kann.“ Es stellt sich die Frage, weshalb Brandenburg dann überhaupt ein neues Jagdgesetz braucht.

© Frank Rankow | Ohne klügere Jagdstrategien gelingt es anscheinend nicht, trotzt hoher Abschusszahlen, Bestände zu reduzieren.

Besteht nicht ein Wald-Wild-Mensch-Konflikt in der Gesellschaft, der mittel- und langfristig gelöst werden muss, wenn nicht weitere Verhärtungen in den Auseinandersetzungen erfolgen sollen?

Es stellt sich die Frage, welche Regulierung mit welchem Ziel bei den zwei Wildarten erreicht werden soll, und liegt diese im gesellschaftlichen Interesse? Wie wäre es, wenn völlig vorurteilsfrei Forstwirtschaft, Jagd, Waldeigentümer und Naturschutz sowie weitere Vertreter der Landnutzung gemeinsam nach Lösungen unter den derzeitigen Bedingungen (großflächiger Waldumbau, Trockenheit, Hitze, Borkenkäfereinfluss und Brandgefahr) suchen würden?

Die herbivoren Arten Rothirsch und Reh tragen auch zur Erhöhung der Biodiversität der jeweils von ihnen genutzten Ökosysteme bei. Unter den aktuellen Gegebenheiten in den Wäldern, durch das Entstehen von riesigen freien Waldflächen und durch die Zunahme von Wölfen, dürfte sich auch das Verhalten der beiden Arten weiter an die neue Situation anpassen.

Die Gründe für diese Lebensraumänderungen sind vielseitig und besonders auf die Klimasituation zurückzuführen. Borkenkäfer fanden über Jahre hinweg sehr günstige Bedingungen, Trockenschäden in Kiefer- und Buchenbeständen sowie häufigere Brandereignisse haben in Deutschland den Wäldern enorm zugesetzt. Diese Situation stellt die wissenschaftlich wie praktisch arbeitende Forstwirtschaft sowie die Jägerschaft vor gewaltige Probleme. Zu diesen Herausforderungen kommt noch die Frage nach einem adäquaten Umgang mit Wild hinzu. Inzwischen hat sich diese Frage beinahe zur Glaubensfrage entwickelt.

Warum prüfen bspw. nicht alle Beteiligten, welchen Einfluss eine vom 1. August bis 31. Dezember begrenzte Jagdzeit im Wald auf die Wildarten hätte und wie sich Jagdruhe auf Äsungsfreiflächen im Wald auswirken würde? Für die Agrarlandschaft steht die Frage der Jagdzeit immer unter dem Zwang, während der gesamten Vegetationsperiode die Möglichkeit zu haben, durch Bejagung Wildschäden möglichst gering zu halten.

Was passiert, wenn dem pflanzenfressenden, jagdbaren Wild ausreichende und großflächige Rückzugs- und Versteckmöglichkeiten geboten werden? Ist nicht die Grundforderung: Ruhe im Wald. Diese Möglichkeiten eines „Großversuches“, wie sie sich in Waldflächen heute bieten, dürfen nicht verspielt werden. Je nach Standort sollten wir der sich einstellenden Sukzession auf Kahlschlägen freien Lauf gewähren, eingedenk der Tatsache, dass es sich um Waldflächen handelt. Jederzeit können und müssen im Schutze der Sukzession bestimmte Baumarten auf den Flächen nachgepflanzt werden, da Wälder eines neuen Typs sowie deren Holz benötigt werden.

Die Äsungsanalysen von KLÖTZLI (1965) belegen, dass Rehe die Schlagflora und die an Waldrändern aufkommenden Arten wie Brom- und Himbeere (Rubus caesius und R. idaeus), Weidenröschen (Epilobium angustifolium), Hirschholunder (Sambucus racemosa) sowie mehrere Gräserarten besonders bevorzugen. Birken und Weiden stellen sich auf solchen Flächen ein. Diese Vegetationszusammensetzung bietet Nahrungs- und Versteckmöglichkeiten auf großen noch waldfreien Flächen für die genannten Tierarten. Von diesen Vegetationsstrukturen profitieren weitere Tiergruppen wie Laufkäfer, Schmetterlinge, Reptilien und besonders Vögel, wie erste Beobachtungen belegen (vgl. z. B. Völkl 1991).

© Frank Rankow | Großflächige Rückzugs- und Versteckmöglichkeiten für das pflanzenfressende Wild.

Besonderheiten der Arten

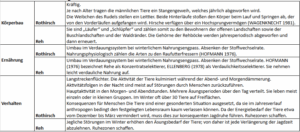

Es gilt verstärkt den Körperbau, die Ernährung und das Verhalten der Tiere in den Blick zu nehmen. Das sind keine neuen Betrachtungen, sie fanden aber bisher kaum Berücksichtigung. In Tabelle 1 sind die wichtigsten Fakten dargestellt.

Die evolutiven Anpassungsstrategien beider Arten, z. B. Stoffwechselabsenkung außerhalb der Vegetationszeit (Dezember bis Ende April), greifen nur, wenn Ruhe im Lebensraum eine drastische Einschränkung der lokomotorischen Aktivität erlaubt. Das muss jagdrechtliche, ethische und tierschutzrechtliche Konsequenzen für die Jagdausübung haben.

Rothirsch und Reh im Vergleich

Die isolierten Rothirschbestände in Deutschland gilt es, wieder zu einer Population mit regem genetischem Austausch zu vernetzen. Schon heute unübersehbar sind die Folge genetischer Verarmung in vielen deutschen Rotwildvorkommen. Zur genetischen Situation des Rotwildes in Hessen siehe REINER & WILLEMS (2021).

Nach derzeitigem fachlichen Wissenstand um die beiden Arten ist es aus Sicht des Arten- und Tierschutzes keinesfalls vertretbar, dass Rothirsche und Rehe in der Öffentlichkeit zum Spielball politischer und verbandsinterner Interessen werden.

© Frank Rankow | Es wird darauf ankommen, dem Rehwild in unserer Kulturlandschaft auf wissenschaftlicher Grundlage eine Zukunft zu sichern.

Schlussfolgerungen

Unter den aktuellen landschaftsökologischen Bedingungen dürfte sich das Verhalten von Rothirsch und Reh wegen der Entstehung riesiger Freiflächen in den Wäldern Deutschlands verändern. Dabei wird auch die zunehmende Zahl an Wölfen (Canis lupus) eine wichtige Rolle spielen. Die Gründe für diese Lebensraumänderungen sind vielseitig und haben besonders mit der Klimasituation, den günstigen Bedingungen für die Ausbreitung von Borkenkäfern in den künstlich angelegten Fichtenforsten, den Trockenschäden in Kiefer- und Buchenbeständen sowie häufigen Brandereignissen zu tun. Die dadurch entstandenen, mehrere Quadratkilometer großen Freiflächen werden von der Forstwirtschaft als eine der größten Herausforderungen gesehen.

Solche Flächen können nicht ohne weiteres aufgeforstet werden. Wiederbewaldung sollte das Ziel sein. Wir sollten der sich einstellenden Sukzession zumindest auf einem Teil dieser Flächen freien Lauf gewähren, was wiederum auf die beiden Pflanzenfresserarten Auswirkungen haben wird. Das schließt auch jagdliche Aktivitäten auf solchen Flächen mit ein, die wohl schwieriger werden. Forstlich gilt es, die sich bietenden Chancen auf Baumartenvielfalt sowie ein großes Experimentierfeld, auch im Hinblick auf Tierarten des Offenlandes, zu nutzen.

Das Wildtiermanagement für diese beiden pflanzenfressenden Säugetierarten hängt entscheidend vom Menschen ab. Es wird darauf ankommen, den beiden Arten auch in unserer Kulturlandschaft auf wissenschaftlicher Grundlage eine Zukunft zu sichern.

Autoren: Forst-Ing. Martin Görner und Prof. Dr. Hans-Dieter Pfannenstiel

Literatur

DAVID, A. (2012): Unter Rehen. – Stuttgart. Ellenberg, H. (1978): Zur Populationsökologie des Rehes (Capreolus capreolus L., Cervidae) in Mitteleuropa. – Spixiana Suppl. 2.

HESPELER, B. (2003): Rehwild Heute. – München.

Hofmann, R. R. (1976): Zur adaptiven Differenzierung der Wiederkäuer; Untersuchungsergebnisse auf der Basis der vergleichenden funtionellen Anatomie des Verdauungstrakts. – Prakt. Tierarzt 57, 351-358. HOFMANN, R. R. (1978): Die Ernährung des Rehwildes im Jahresablauf. – Allg. Forst Zeitschr. 44, 78.

Klötzli, F. (1965): Qualität und Quantität der Rehäsung. – Veröff. Geobot. Institut der ETH Zürich 38.

Kurt, F. (1991): Das Reh in der Kulturlandschaft. – Hamburg u. Berlin.

NIEHAMMER, J. & F. KRAPP (Hrsg.; 1986): Handbuch der Säugetiere Europas. Paarhufer. Bd. 2/II – Wiesbaden.

PETRAK, M. (1992): Rotwild (Cervus elaphus Linné 1758) als Pflegefaktor für bärwurzreiche Magertriften (Arnicetum montane Schw. 1944) – Z. Jagdwiss. 38, 221 – 234.

Petrak, M. (1999): Raumnutzung und Wildwechsel – Schlüssel zur Überlebensstrategie des Rothirsches (Cervus elaphus) und zu den Wechselbeziehungen zwischen Lebensraum und Wildbestand. – In: Gerken, B. & M. Görner (Hrsg.): Natur- u. Kulturlandschaft, Bd. 3, 289-297.

Pfannenstiel, H.-D. (2017): Heute noch jagen? – Stuttgart.

Reichholf, J. (2023): Rehe Capreolus capreolus auf den Fluren im Inn- und Isental. – Säugetierkdl. Inform. 12, H. 60, 201-208.

REINER, G. & H. WILLEMS (2021): Genetische Isolation, Inzuchtgrade und Inzuchtdepression in den hessischen Rotwildgebieten. – Beitr. Jagd- u. Wildforsch. 46, 161-184.

STUBBE, C. (1979): Rehwild. – Berlin.

VÖLKL, W. & H. KILIAS (2001): Rotwild (Cervus elaphus hippelaplus) in der Landschaftspflege? Möglichkeiten, Probleme und Perspektiven. – In: GERKEN, B. & M. GÖRNER (Hrsg.; 2001) Neue Modelle zu Maßnahmen der Landschaftsentwicklung mit großen Pflanzenfressern. – Natur- und Kulturlandschaft, Bd. 4, 425-436.

Völkl, W. (1991): Besiedlungsprozesse in kurzlebigen Habitaten: Die Biozönose von Waldlichtungen. – Natur und Landschaft 66, H. 2, 98-102.

WAGENKNECHT, E. (1981): Rotwild. – Berlin